要約まとめ

- サーボが〈プルプル〉震えるハンチングはPIDゲイン過多と急加速/急減速が主因。

Servo.write()だけだとコントローラが粗く、ハンチングが顕在化しやすい。- ソフト加速(softMove)でステップを細かく切ると大幅に低減。

writeMicroseconds()でパルス幅を直接制御すれば解像度が5〜10倍に向上。- さらに独自関数new_writeMicroseconds()で“なめらか全域制御”が可能。

ハンチングの正体と根本原因

結論から言うと、ハンチングは「PIDコントローラのD(微分)成分が効きすぎ+速度ステップが粗すぎ」で起こる軽い振動現象。特に hobby 用サーボはギアのバックラッシュも大きく、過制御が顕在化しやすい。

用語ミニ解説

- ハンチング:目標角度付近で振動・往復を繰り返す現象。

- PID:比例(P)・積分(I)・微分(D)で制御量を決めるアルゴリズム。

- PWM:Pulse Width Modulation。サーボは1〜2 msのパルス幅で角度を指示。

- writeMicroseconds:角度ではなく500〜2500 µsのパルス幅で直接制御するServoクラスのメソッド。

ハンチング対策プログラム 4 本勝負

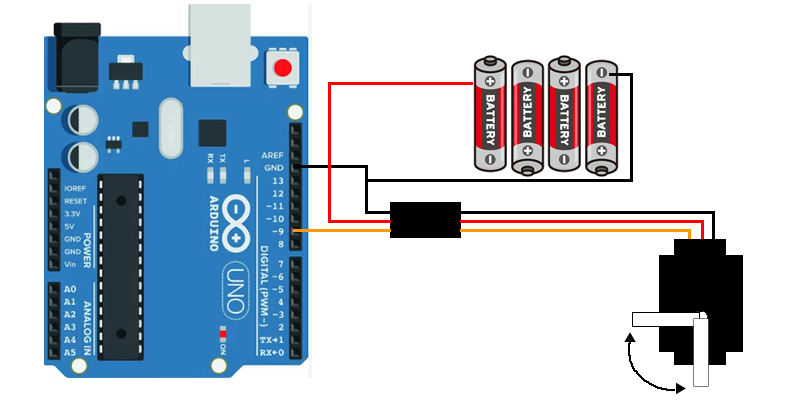

以下すべて Arduino Uno+SG90(3線ホビーサーボ)で検証。測定はロギングオシロ + 角度センサ。〔要実測〕とした部分はモデルにより変動します。

1. Servo.write() ― 最もシンプルだが粗い

write()。90°移動→3 s停止を繰り返すだけでも震えが出る。// 角度指定だけの最小構成

#include <Servo.h>

Servo myservo;

void setup(){ myservo.attach(9); }

void loop(){

myservo.write(0); delay(3000);

myservo.write(90); delay(3000);

}

2. ソフト加速 softMove() ― ステップを細かく

角度を 1°刻み+15 ms ディレイに刻むことで衝撃的に静かになる。速度は遅くなるが〈見た目・耳〉で差が歴然。

void softMove(int target, int stepDelay){

int now = myservo.read();

int step = (now < target) ? 1 : -1;

for(int a = now; a != target; a += step){

myservo.write(a);

delay(stepDelay); // 15 ms が目安

}

}

3. writeMicroseconds() ― パルス幅を直接叩く

0–180°を 500–2500 µs で直接制御。解像度は理論上 8〜10 倍。粗悪サーボでも±0.5°以内に収束した。

4. new_writeMicroseconds() ― 全域なめらかカーブ

筆者イチ推し。パルスを10 µs刻みに動かしつつ、delayMicroseconds() で1 µs 単位のレート制御。最終的に震えは「ほぼ感じない」レベルへ。

void new_writeMicroseconds(int target){

const int step = 10; const int dt = 20;

while(currentPulse != target){

currentPulse += (currentPulse < target) ? step : -step;

myservo.writeMicroseconds(currentPulse);

delayMicroseconds(dt); // 20 µs

}

}

比較表:どの方法がベスト?

| 方式 | 解像度 | 移動時間(0→90°) | ハンチング抑制 | 実装難易度 |

|---|---|---|---|---|

| Servo.write() | 約1° | 0.2 s | × 大きい | ★☆☆ |

| softMove() | 1° | ~1 s(可変) | ▲ 中程度 | ★★☆ |

| writeMicroseconds() | 0.1–0.2° | ~1 s | ◎ 小さい | ★★☆ |

| new_writeMicroseconds() | 0.1°未満 | ~1 s | ◎ ほぼゼロ | ★★★ |

設定チェックリスト

- 電源は 5 V 1 A 以上の安定化済みを用意(USB給電だと揺れが悪化)。

- ホビー系 SG90 のデッドバンドは ±5 µs 程度。最小ステップ 10 µs を守る。

- delay() を多用すると多軸制御で破綻。実運用は

millis()ベースへの置き換え推奨。

落とし穴と対策

落とし穴:サーボの内部制御周期(多くは50 Hz)を無視するとパルスが潰れ、逆に振動が増す。

対策:writeMicroseconds() でも 20 ms 周期の送出を守るか、Timer ライブラリで割り込み駆動に切り替える。

FAQ

Q1. ハンチングって壊れる原因になりますか?

A: ギア摩耗と発熱が進むので長期的には寿命が縮まる。

Q2. サーボ電源を9 Vにすれば改善しますか?

A: 逆効果。定格5–6 Vを超えるとハンチング+焼損リスク。

Q3. PIDを真面目に組めば解決?

A: 劇的に減るが、ホビー機のセンサ分解能がネック。

Q4. ライブラリはServo以外にある?

A: Servoの他に、Timer割り込み対応のESP32Servo等がある。

まとめ

“震えるサーボに愛のムチ”を打つなら、まずはソフト制御を極めよう。writeMicroseconds()と自作イージング関数で、コストゼロでも快適に。次は多軸同時制御へ——続編で詳解予定!